联合国教育、科学及文化组织(本文简称“教科文组织”)尊重人类共同价值观,将语言视作重要的信息媒介与文化遗产,为不同文明、族群间的对话创造机遇,指导各国语言政策实践。2020 年以来,教科文组织以提高识字率、提高公共信息服务、促进包容与反歧视、消除污名化、弥合数字鸿沟等关键议题为出发点,多渠道践行《2030 年议程》和《教育 2030 行动框架》对尊重语言文化多样性的承诺,推动可持续发展。

一、语言工作职能

作为重要的国际智力合作机构之一,教科文组织的五大核心职能均反映对语言文字工作的关切,通过中长期的、预防性的专业技术规划,对全球语言治理产生积极影响。

(1)前瞻性科学研究。预测教育、科学、文化和传播领域中的重点语言问题,确定相应战略规划和具体政策,包括但不限于:终身学习框架下全民读写能力提升、多元文化观下本土语言遗产保护与传承、数字环境下知识获取与人文交流等议题。

(2)知识的发展、传播与交流。作为“思想实验室”,管理集多学科研究、成果交流、教学培训于一体的区域性和国际网络,帮助各国采用国际标准和先进理念,重视全球本土语言文化的传承教学和知识体系构建,加强知识共享与传播,促进学习型社会形成。

(3)国际准则性文书制定。对国际普遍认可的意见,以共识(如《世界语言大会:苏州共识》)、公约(如《保护和促进文化表现形式多样性公约》)、建议书(如《普及网络空间及促进并使用多种语言的建议书》)、宣言(如《岳麓宣言》)等国际文书的形式确立,并负责后续修订;同时对各国实施情况加以监督,必要时进行国际舆论动员,开展相关违约案例的审议和国际交涉活动。

(4)知识和技术合作。通过技术合作和智力援助,为成员国制定各类中长期发展规划或专项政策方案,为知识传播和语言治理提供决策咨询,促进全球语言生态的可持续发展;由教科文组织下设的国际术语信息中心负责支持和协调术语领域的国际合作,向国际标准化组织的十个(小组)委员会派出专家。

(5)专门化信息交流与项目试验。以解决社会现实问题和伦理挑战为导向,运用文字与图像促进思想的自由交流,发掘或试办项目来探索并检验语言政策的决策效果,实现知识信息收集、转达、传播和交流的国际化推广,促进高质量终身学习框架落地,建立包容性知识社会。

二、语言业务网络

《联合国教科文组织组织法》规定,大会和执行局为教科文组织的领导机构,直属局所、跨机构专题合作组共同构成全球化协同合作网络,共同参与语言管理与科学研究。

(一)大会和执行局

大会工作语文与联合国保持一致,在总部设阿拉伯文、中文、英文、法文、俄文和西班牙文共 6 个语文科。大会由 193 个成员国代表组成,决定总体战略和方针路线,并统筹项目和预算。执行局负责教科文组织的总体管理,来自不同国家(地区)的 58 个委员由大会选举产生,兼顾代表性和对语言文化多样性的尊重,以期促成地位平等和功能均衡的国际协商。作为联合国迄今为止唯一一个建立“全国(地区)委员会”体系的专门机构,各国(地区)委员会和常驻代表团发挥着重要的纽带作用,协助国际项目和倡议的提出与实施,强化教培及科学研究、媒体宣传的在地化联络。

(二)秘书处及部门业务

秘书处统筹教科文组织的日常工作,遵循建立新型合作关系、监测全球动态、多边国际援助的工作路径,协调执行部门开展具体业务。

1. 教育部门:扫盲与语言教育

依照联合国有关语言权益的国际宣言与条约精神,将促进扫盲和建设读写环境纳入终身学习框架并优先推进,关注多语社会中边缘群体学习、本土语言传承、教师发展等领域的语言教育问题。通过遍布全球的扫盲项目和知识库,输出读写能力发展方案,推广基于国际理解的跨文化教育,建设技术驱动的合作型数字教育体系,服务于世界全民识字、平等获得教育资源的愿景。

2. 文化部门:语言文化发展

响应联合国文化发展战略,负责“翻译索引数据库”的建设与维护,并开展多元语言文化治理:(1)提升语言文化可持续发展理念的国际效应;(2)协同国际社会制定明确的语言文化政策与法律框架;(3)协同多方保护本土语言文字的口头与书写传统、博物馆藏品、考古遗迹等文化遗产,孵化并促进语言文化创意产业;(4)汇集世界各国译著出版的历时数据,推动各国文教事业发展和语言产品海外传播。

3. 社会与人文科学部门:语言文字与社会治理

应对全球化和数字化环境下异质多元的复杂社会结构,通过政府间社会转型管理计划、全球数字社会治理方案等旗舰项目,聚焦青年、全球公民、国际移(难)民等重点领域,解决社会治理中的语言问题,包括:(1)立足知识内容本土(语言)化,推动学习型社会的数字素养建设,处理语言障碍、社会规约、结构性风险等问题;(2)关注、研究并管理影响社会公平的现象(如污名化语言使用、融合型社区言语歧视等),促进跨文化对话来降低暴力与冲突。

4. 传播与信息部门:语言文字信息化及其传播

促进运用文字和图像促进思想交流,落实“传播与信息计划”的工作开展:(1)言论权、公共舆情监测及能力建设;(2)知识传播、媒体和信息素养发展规划;(3)信息获取与多种语文的应用;(4)数字化转型与创新实践;(5)世界文献遗产数字化与获取。依托全民信息计划(IFAP)和国际传播发展计划(IPDC)等旗舰项目,取得多项工作成果:(1)协作推广联合国官方语文日活动,倡导 6 种语文平等使用;(2)鼓励媒体多样性,研发媒体和信息素养课程,促进语文多样性与信息获取平等;(3)制定并推广互联网普遍性指标框架,评估网络空间的语言生态;(4)协调语言智能领域部际合作,加强智能技术开发与应用;(5)参与“世界记忆名录”工程建设,对世界文献遗产进行识别、数字化保存并促进其发展传承。

(三)直属局所及研究中心

教科文组织设立全球化科研合作网络,关注语言文化的课程研究、教育教学、评价测量、技术开发和教师发展等关键领域,提供知识贡献和专业支持,促成集决策咨询、政策实施、监测评估和后效反馈为一体的语言治理体系建设。各局所及中心拥有海量的珍贵历史档案和数字化资源,如国际教育局就馆藏了来自 140 多个国家和地区的教科书、地图集,覆盖语言超过 100 种,还有瓜拉尼语、卢瓦勒语、毛利语和爱尔兰盖尔语等稀有语言的图书资料;而统计所则建立了一系列先进的数据库,收录大量的语言教育、语言传播、语言濒危等可比官方数据,自 1970 年至今的部分内容已免费向社会公开。

(四)跨机构专题合作组

为巩固对多语教育的政策倡导,教科文组织有意识地成立或加入跨机构专题合作组,服务相关语言倡议的在地化实践。2009 年,教科文组织会同联合国儿童基金会、东南亚教育部长组织、拯救儿童联盟等 8 家机构成立亚太多语教育工作组,加强对亚太地区多语教育政策引领,增进实质性技术支持和人力财力资源的协调,从而弥合少数语言群体聚居社区同优质教育资源的鸿沟。工作组成立后举办多次高端国际研讨会和政策论坛,于 2019 年发表循证性政策方案《语言与包容性:曼谷宣言》,为亚太地区开展包容性多语教育提供方向性指导。

三、常态化工作新动态

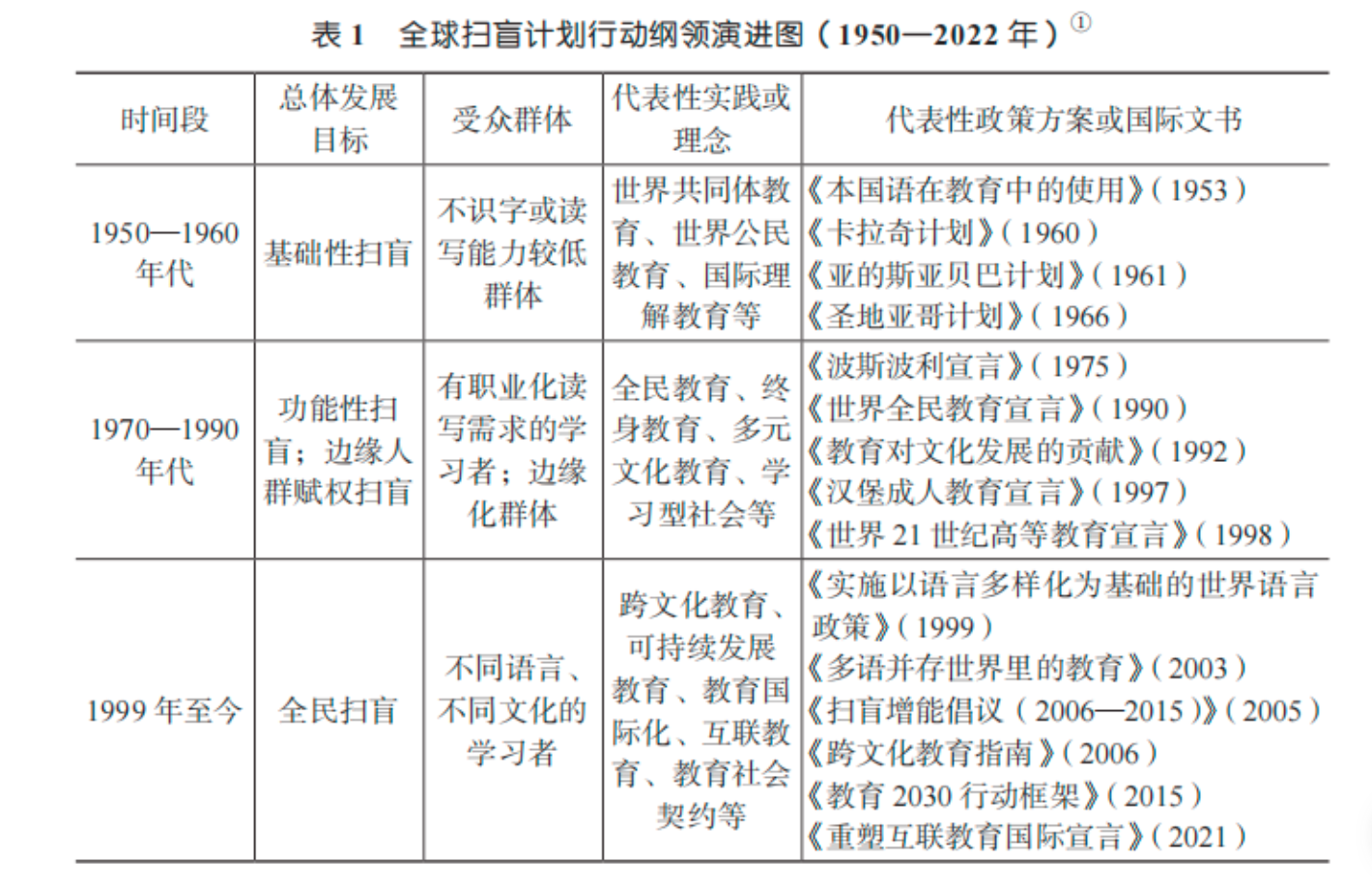

教科文组织重视语言文字的社会功能,建立多领域行动框架:从最初以解决大众识字问题为基本目标,过渡至满足个体生存的知识与技术扫盲,再到倡导建设可持续发展的学习型社会,相关活动对实现全球共生意识传递、促进国际理解等人类发展目标增益颇多。

(一)“全球扫盲计划”与“青年和成人扫盲战略”

全球扫盲计划是延续性最久的教育改革项目,相关工作包括但不限于:(1)支持以母语为读写工具的扫盲,监测并评估全球读写能力水平;(2)将语言纳入跨文化教育体系,支持各级各类双语 / 多语教育。为建设适合儿童和妇女、青年及成人等群体的读写教育环境,教科文组织从 1967 年起设立“国际扫盲日”,1990 年设立“世宗王扫盲奖”,2005 年起评选扫盲专项“孔子教育奖”,启动联合国扫盲十年(2003—2012 年),在 2016 年发起“终身学习框架下全球扫盲联盟”(GAL),并于 2019 年通过“全球扫盲联盟战略”与“青年和成人扫盲战略”(2020—2025 年)两个五年行动计划。

鉴于全球成年人读写能力低下人群较 50 年前有所增长(约 7.73 亿),2020—2025 年的工作方向包括:(1)全面复盘近 50 年的各类战略规划,支持成员国制定终身学习框架下的扫盲政策方案,为提升土著居民母语(本土语言)识字率创造条件;(2)提高移民(难民)等流动人口识字率,尤其是母语识字和东道国语言的学习;(3)利用数字技术、人工智能和开放式教育资源,扩大基于识字技能的数字学习环境,发布读写水平动态监测的全球及地区性报告,并适时调整相关战略路线。

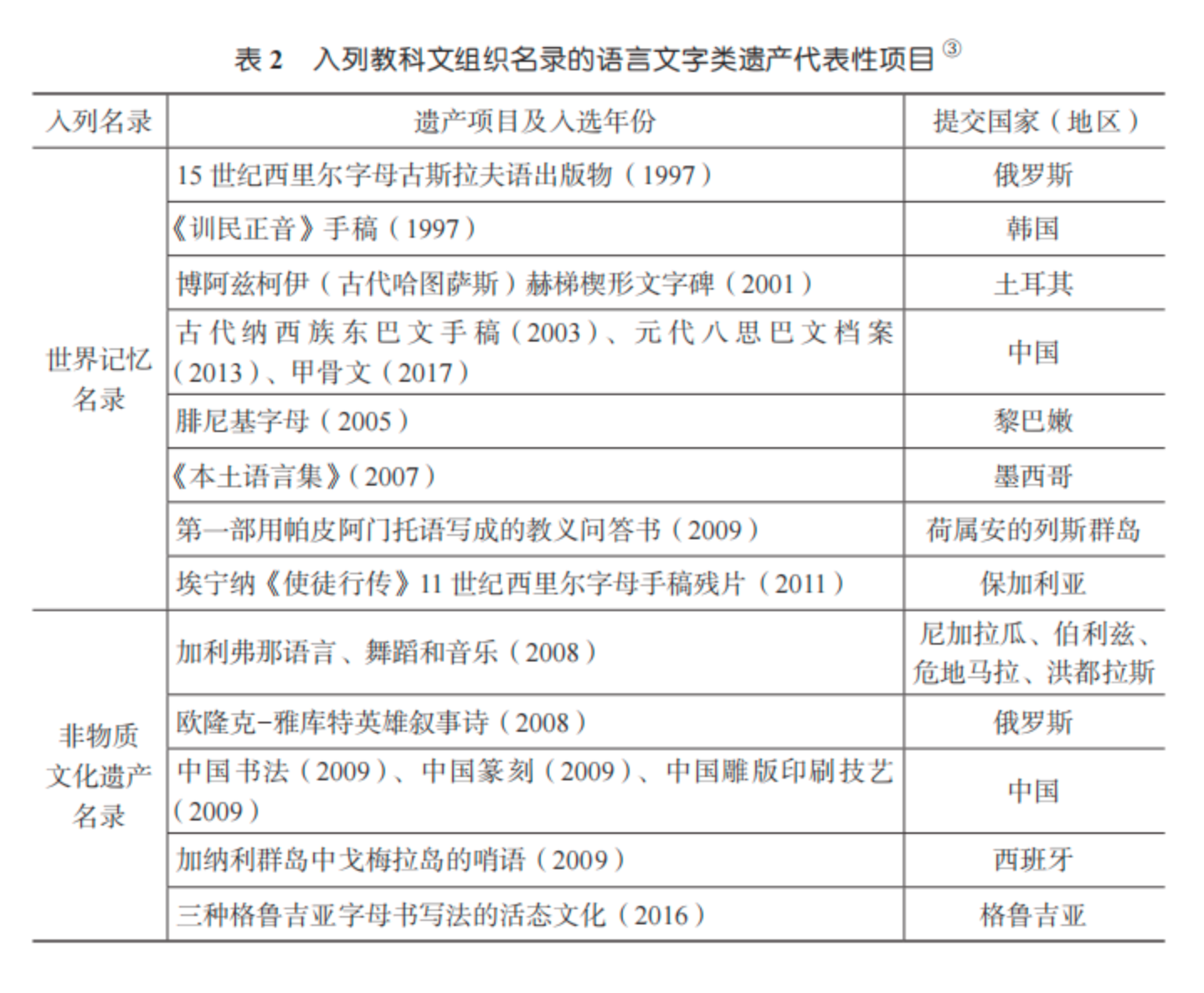

(二)“世界记忆名录”与“非物质文化遗产名录”

教科文组织在保护口头与书写传统等非物质文化方面,推进以下特色工作:(1)应用国际标准,倡议并管理文献遗产的整理与保护,留存反映人类身份和历史的遗产,促进相关资源的普遍获取;(2)为鼓励各国广泛参与,自 2004 年起评选“直指世界记忆奖”,表彰对文献遗产保存及数字化贡献突出的个人、机构或非政府组织。2020 年起,教科文组织将视听遗产和文献遗产纳入教学,推出名为“共同探索世界记忆”的慕课、教案与读物,通过交互式教学课程和影音资料,普及东巴文、甲骨文、《训民正音》等遗产项目的知识,以此促进跨文化教育,启蒙全球青少年儿童的文献遗产意识。

(三)“国际传播发展计划”与“全民信息计划”

“国际传播发展计划”是联合国系统内促进第三世界国家媒体发展的唯一平台,扶持发展中国家及转型国家的传媒产业。在该计划下制定的媒体发展指标、媒体活力指标和互联网普遍性指标等框架中,纳入“国家语言的媒体活力”“媒体语言多样性”“本地语言服务”“本土语言信息可及性”等评价维度。“全民信息计划”则服务于成员国制定信息化政策和知识传播战略,提升公民运用母语(本土语言)获取网络信息的能力和(网络空间)语言权益,具体表现在:(1)制定《全球信息素养指南》,涵盖 42 个语种的课程、书刊、网站及数字资源,并鼓励将其引入中小学各年级课堂;(2)发起“电子村项目”本土语言信息存取扶持项目,重点编制和出版多媒体资源,保存重要视听遗产和历史文献遗产;(3)召开“网络空间多语信息获取”“促进包容性可持续发展的多语种网络空间”“全球多语言使用状况”等议题的国际会议和特别论坛,凝聚全球智慧为互联网语言生态发展建言献策。

四、重点专项新进展

2020 年以来,教科文组织推进多个重点项目,服务数字化环境下的全民读写能力提升和知识性社会构建,为世界各国的语言规划提供智力支持与政策参考。

(一)研制《2021 年世界语言报告》

报告由多学科专家合作完成,呈现两大重点内容:(1)重申本土语言的社会价值,总结语言维持、复兴和推广的成功案例,确定优先改进领域并提供改革支持;(2)关注互联网空间的语言分布状况,当前英语主导地位已悄然生变且所占份额有所缩减,另有近 43%的语言(或方言)尚无书面文字体系,它们若要在文本构筑的网络世界中生存,需克服更多技术性和社会性的挑战。报告展示了全球语言调查相关结果,包括自然语言、官方 / 非官方语言、口语与手语的详细数据,并采用新的评估方法对语言多样性进行分析,便于社会各界了解语言及其使用者当今面临的挑战与障碍。

(二)上线“世界语言地图”数字平台

“世界语言地图”是与《2021 年世界语言报告》配套的综合性数据库,收录了在用和消亡的自然语言(含手语) 8324 种,预计于 2022 年正式上线。基于描述统计量和指标框架,数据库详细反映了 1863 种语言在国家层面不同领域的使用情况(如语言濒危、语言转用等),集中呈现了 80 多个国家的语言国别概况(如语言分布及社会状态、语言类型和从属关系、使用者数量等)。该平台将开放给全球科教文研机构和社会大众访问,促进学术科研创新,激发对语言资源工具的需求;同时为(准)成员国(地区)语言政策决策者提供翔实的调研数据,指导语言政策制定与立法,以及建立更为广泛的伙伴和协作关系。据悉,教科文组织将发起“上传数据(UpData!)”全球应援行动,以期动员社会各界力量共同为数据库的更新和监测提供支持。

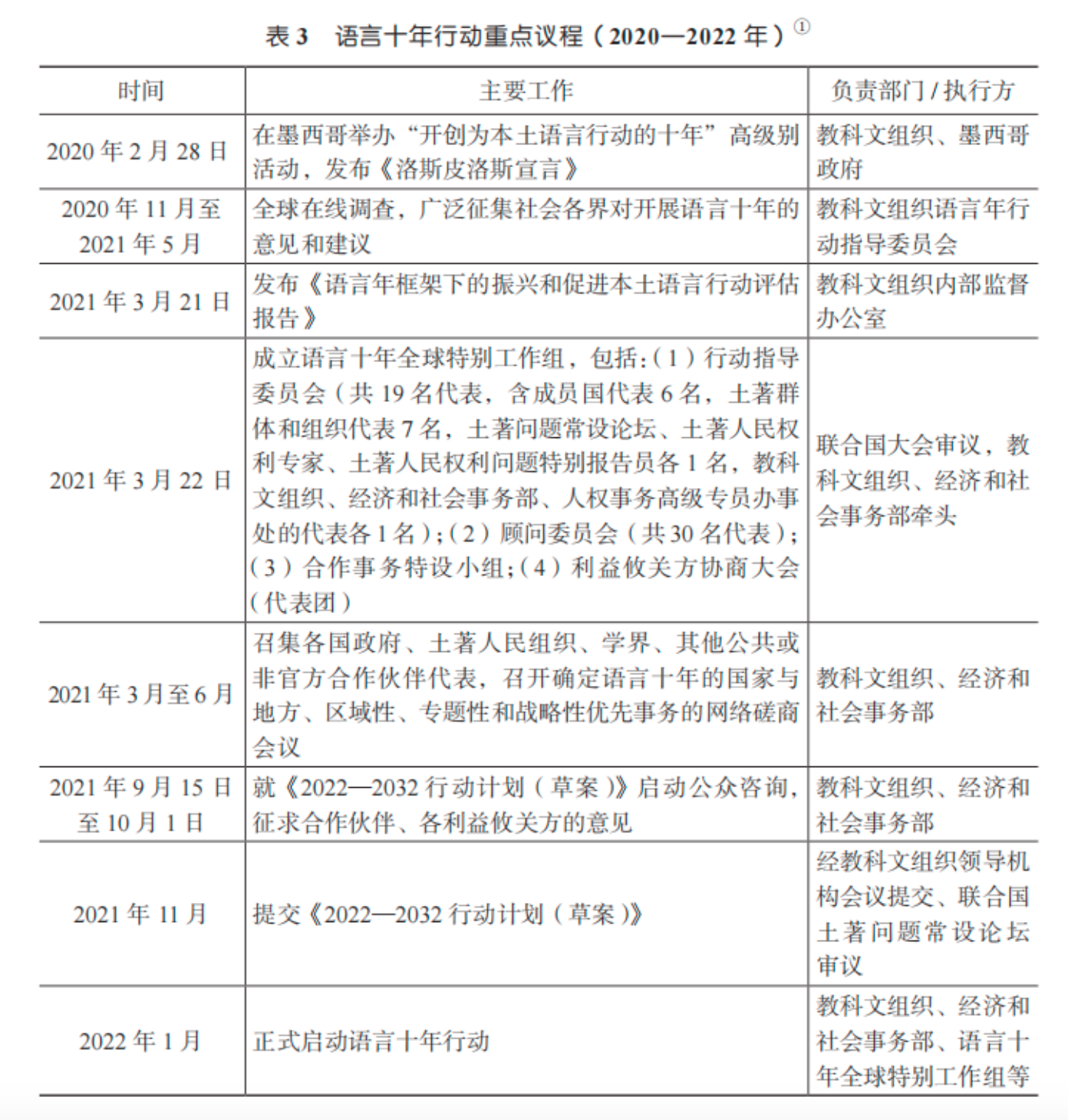

(三)启动“国际本土语言十年”行动

2021 年 3 月,教科文组织发布《2019 语言年旗舰报告:动员国际社会保护、振兴和促进本土语言》,成立本土语言十年(本文简称“语言十年”)部际协作组,为活动筹划、实施和监测提供指导,形成保护语言多样性的国际治理机制。是月,语言十年全球特别工作组成立事宜通过联合国大会审议,成员每三年一换届并举行协商大会,就技术支持、区域事务及专项领域等核心议题开展战略对话论坛。从长远看,语言十年行动将对反思语言多样性理念的国际传播与实践效果起到引领作用。

(四)拟定《重塑互联教育国际宣言》

宣言于 2021 年 12 月的“重塑教育峰会”上发布,面向未来教育的数字革命,关注公民在网络空间的读写与信息素养的发展。指导咨询小组涵盖国际组织、跨国公司和民间社会团体的代表,基于 2020 年教科文组织与联合国儿童基金会、世界银行合作调研的成果,反思数字教育资源在新冠疫情和全球互联技术转向背景下的可及性、互补性和连通性。宣言指出,互联教育体系建设应对社会边缘群体予以关照,可考虑将免费和优质的教育资源纳入国家保障范畴:(1)要与国家课程保持一致,支持按修读课程和年级水平进行资源检索,尽可能提供不同语言版本的知识内容,并兼顾读写能力薄弱人群的需求;(2)随着知识传播的网络化转型日趋深入,数字教育平台应关切各方需求的更新,重视本土语言文化知识的数字化资源开发与应用,为信息获取、知识共享和语言文化传播培育多模态的技术环境。

(原文载于《世界语言生活状况报告(2022)》第 147—157 页)