2025年4月24日,北京语言大学王立非教授做客中国外语战略研究中心“语言与未来讲坛”,做了题为《中国语言服务产业发展:现状、挑战与思考》的学术讲座。本次讲座由首都师范大学李艳教授主持,数百名师生线上参加了本次讲座。

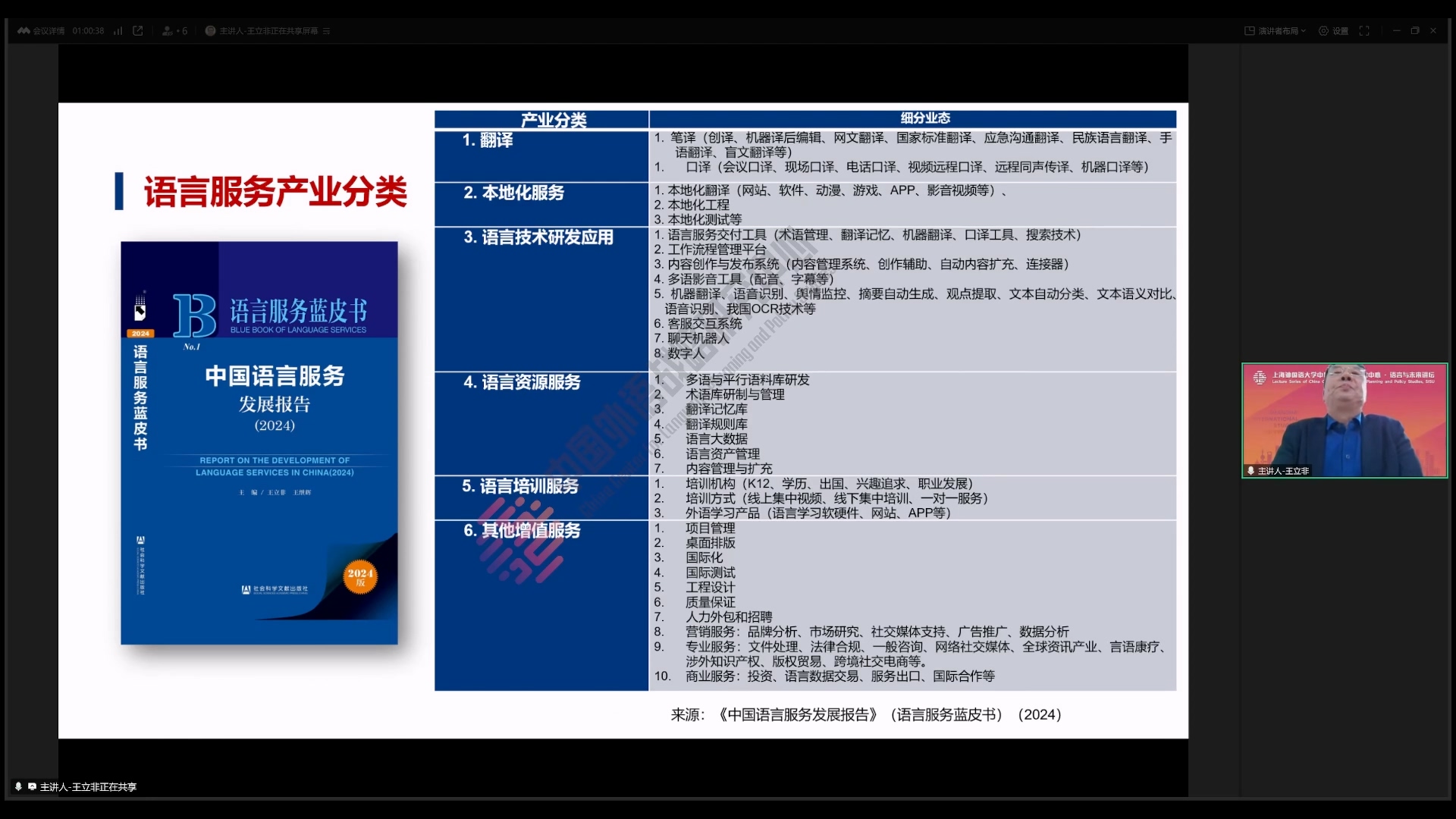

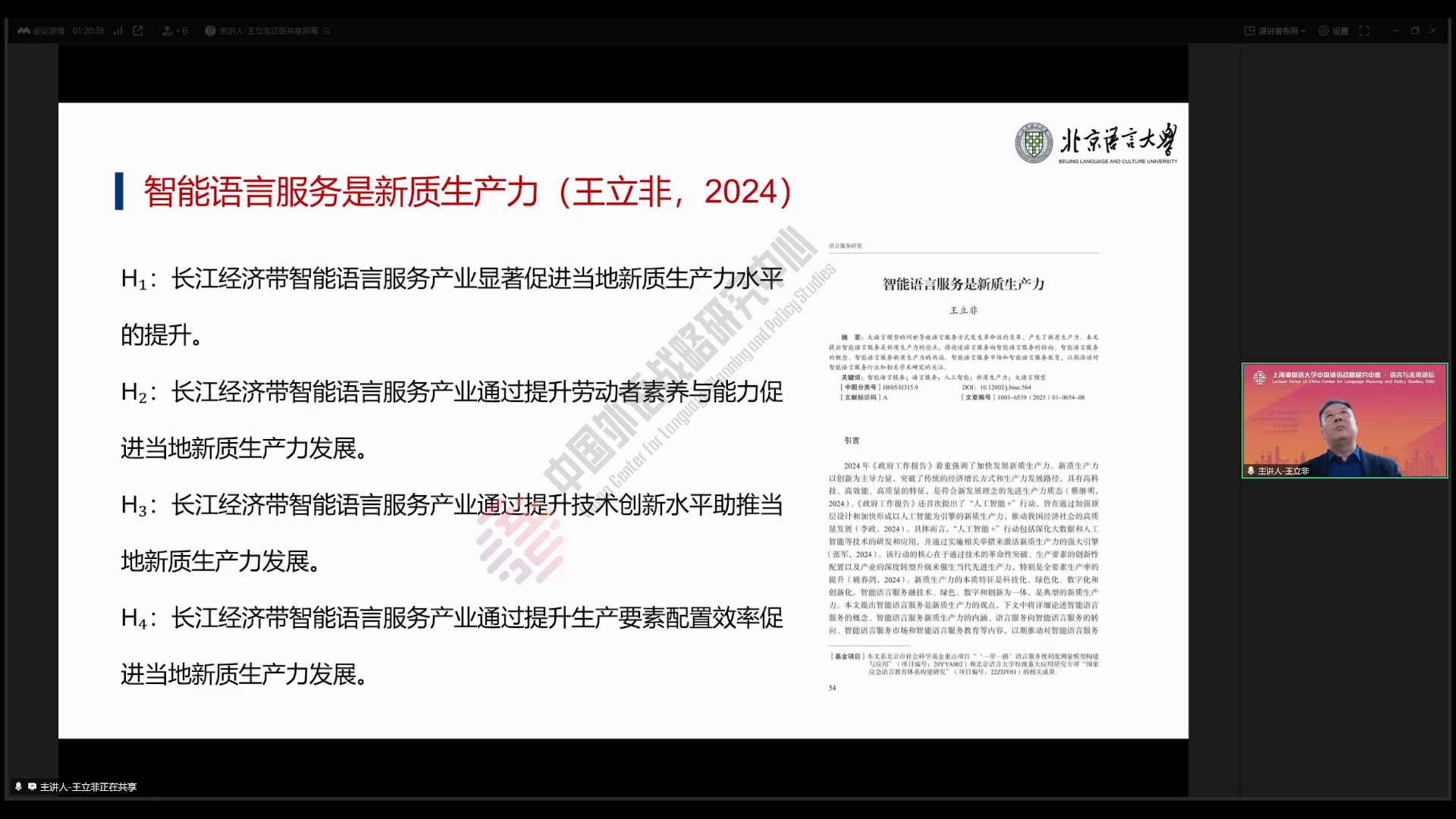

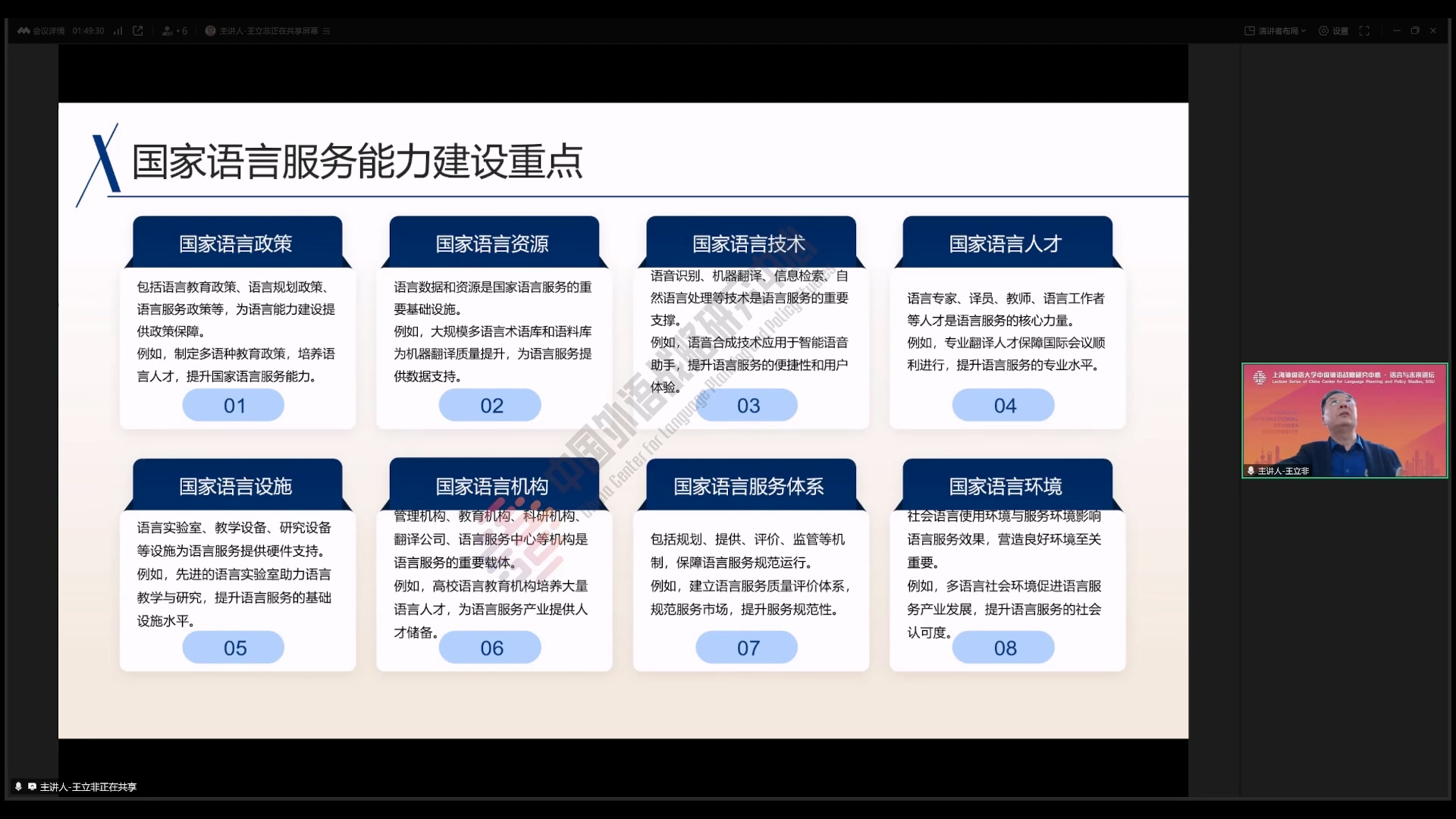

讲座伊始,王立非教授首先界定了语言服务的广义范畴,指出其涵盖翻译与本地化、语言技术研发、语言资源服务、教育培训等六大核心业态,远超传统翻译范畴。全球语言服务市场2024年规模达710.7亿美元,呈持续增长态势,预计2029年接近920.3亿美元。中国市场规模2023年达1982.36亿元,企业数量近125万家,形成以北京、上海、广东为核心,江苏、浙江及中西部重点城市协同发展的格局。技术驱动特征显著,智能语言服务规模达616.9亿元,人机协同(如机器翻译后编辑)成为主流模式,语言数据服务(如语料库、术语库)与跨境电商、文化出海等场景深度融合,催生 AI 语言工程师、数据标注员等新岗位。政策层面,多语言战略规划缺失,外语资源建设与管理机制分散;技术层面,低资源语言处理能力薄弱,大模型训练数据仍依赖西方,中文输出能力受限;人才层面,小语种(如东盟语言)及“语言+技术”复合型人才严重短缺,应急语言服务体系空白,难以应对突发事件中的多语言需求。

在讲座中,王教授提出:语言战略家是指能够从国家战略高度系统思考和科学统筹中外语言治理、语言政策制定、语言资源开发、语言技术研发、以及有效参与国际语言博弈的复合型领军人才。培养语言战略家从理论逻辑、实践需求和非传统安全与数字治理层面都十分必要。当前,我国语言战略家人才短缺,学科建设滞后,人才国际竞争力不足,且受到数字技术革命冲击,亟需自主可控的语言技术来保障国家信息安全和语言主权。

此外,王教授还指出,当前我国智能语言服务学科和专业建设滞后,需要加快推进相关学科和专业的发展。教育部应加强对智能语言服务专业的认可和支持,孤立高校开设相关专业。同时,高校应加强与企业和行业的合作,共同推动智能语言服务学科和专业的发展。最后,王立非教授指出了中国语言服务产业发展的三大未来趋势:语言智能技术成为数字主权争夺新疆域、文化对流正在重构全球话语格局、认知基建正在重构产业创新底层逻辑。

讲座最后,王教授强调未来竞争不仅是技术与资本的比拼,更是语言资源掌控力、文化理解力与认知重构力的较量。中国需以战略眼光推动语言服务产业升级,为国家高质量发展与全球治理提供坚实支撑。

撰稿:应沐春

审定:朱晔

终审:赵蓉晖